Inhaltsübersicht

Kategorien durchsuchen

Autoren durchsuchen

AB

ABAlberto Boffi

AL

ALAlessia Longo

AH

AHAl Hoge

AB

ABAljaž Blažun

BJ

BJBernard Jerman

BČ

BČBojan Čontala

CF

CFCarsten Frederiksen

CS

CSCarsten Stjernfelt

DC

DCDaniel Colmenares

DF

DFDino Florjančič

EB

EBEmanuele Burgognoni

EK

EKEva Kalšek

FB

FBFranck Beranger

GR

GRGabriele Ribichini

Glacier Chen

GS

GSGrant Maloy Smith

HB

HBHelmut Behmüller

IB

IBIza Burnik

JO

JOJaka Ogorevc

JR

JRJake Rosenthal

JS

JSJernej Sirk

JM

JMJohn Miller

KM

KMKarla Yera Morales

KD

KDKayla Day

KS

KSKonrad Schweiger

Leslie Wang

LS

LSLoïc Siret

LJ

LJLuka Jerman

MB

MBMarco Behmer

MR

MRMarco Ribichini

ML

MLMatic Lebar

MS

MSMatjaž Strniša

ME

MEMatthew Engquist

ME

MEMichael Elmerick

NP

NPNicolas Phan

OM

OMOwen Maginity

PF

PFPatrick Fu

PR

PRPrimož Rome

RM

RMRok Mesar

RS

RSRupert Schwarz

SA

SASamuele Ardizio

SK

SKSimon Kodrič

SG

SGSøren Linnet Gjelstrup

TH

THThorsten Hartleb

TV

TVTirin Varghese

UK

UKUrban Kuhar

Valentino Pagliara

VS

VSVid Selič

WK

WKWill Kooiker

Strukturelle Zustandsüberwachung an einer Spannbetonbrücke in Schweden

Während schwere Bergbau-Lkw über die alternde Autio-Brücke im Norden Schwedens rumpeln, versuchen Ingenieure, ihre verborgenen Schwachstellen aufzudecken. Die 1963 erbaute Brücke wird derzeit durch ein Netzwerk fortschrittlicher, maßgeschneiderter Datenerfassungssysteme von Dewesoft kontinuierlich überwacht und fungiert somit als eine Art lebendiges Labor. Die letzte Aufgabe der Brücke soll es sein, zukünftige Generationen zu lehren, wie man sicherere, innovativere Infrastrukturen konstruiert, verwaltet und instandhält.

Da die Infrastrukturen in Schweden einem wachsenden Druck durch moderne Anforderungen ausgesetzt sind, ist die alternde Autio-Brücke, die häufig von schweren Bergbau-Lkw überquert wird, nicht nur zu einer strukturellen Herausforderung, sondern auch zu einer wertvollen Forschungsmöglichkeit geworden, sondern auch zu einer wertvollen Forschungsmöglichkeit.

Ingenieure der Technischen Universität Luleå und von Dewesoft Schweden haben die rissige Spannbetonbrücke in ein großmaßstäbliches Überwachungslabor verwandelt und mit hochpräzisen Sensoren ausgestattet, um ihr Verhalten unter Belastung und klimatischer Beanspruchung zu untersuchen. Das Projekt dient nicht nur der öffentlichen Sicherheit, sondern unterstützt auch die Entwicklung zukunftsfähiger digitaler Werkzeuge für das Brückenmanagement im ganzen Land.

Eine Brücke aus den 1960er-Jahren

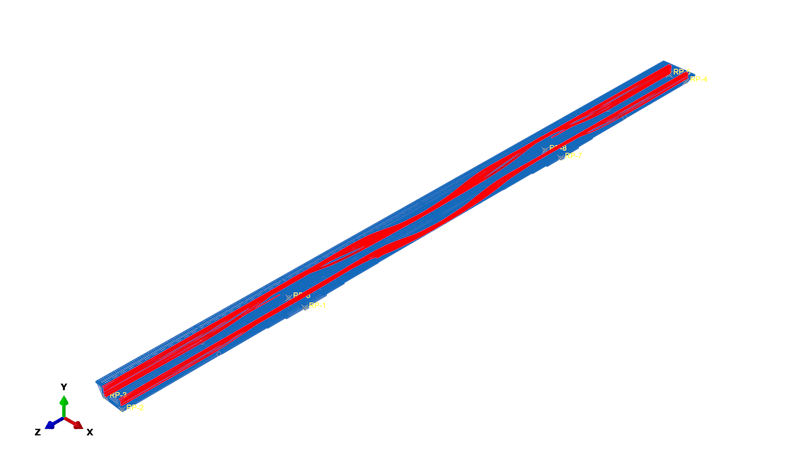

Die Autio-Brücke wurde 1963 von Byggnads AB Contractor geplant und gebaut und ist eine durchgehende, dreifeldrige Konstruktion, die sich über rund 135 Meter über den Fluss Torne erstreckt. Bei ihrem Bau kam die damals hochmoderne Vorspanntechnik zum Einsatz. Man kann sich das Prinzip wie ein Bauwerk aus Blöcken vorstellen, die durch ein riesiges, unsichtbares Gummiband zusammengehalten werden.

Bei der Vorspannung von Beton werden hochfeste Stahlkabel, sogenannte Spannglieder, durch Kanäle in den Betonträgern geführt, gespannt und anschließend verankert, sodass der Beton in einen Zustand der Druckbeanspruchung versetzt wird.

Beton kann hohe Druckkräfte, aber nur geringe Zugkräfte aufnehmen. Die Vorspannung versetzt ihn jedoch in die Lage, auch den durch Biegung und Belastung entstehenden Zugbeanspruchungen standzuhalten.

Bei der Autio-Brücke kam ein spezielles System namens BBRV zum Einsatz, bei dem jedes Spannglied aus 32 gebündelten, dünnen Stahllitzen besteht.

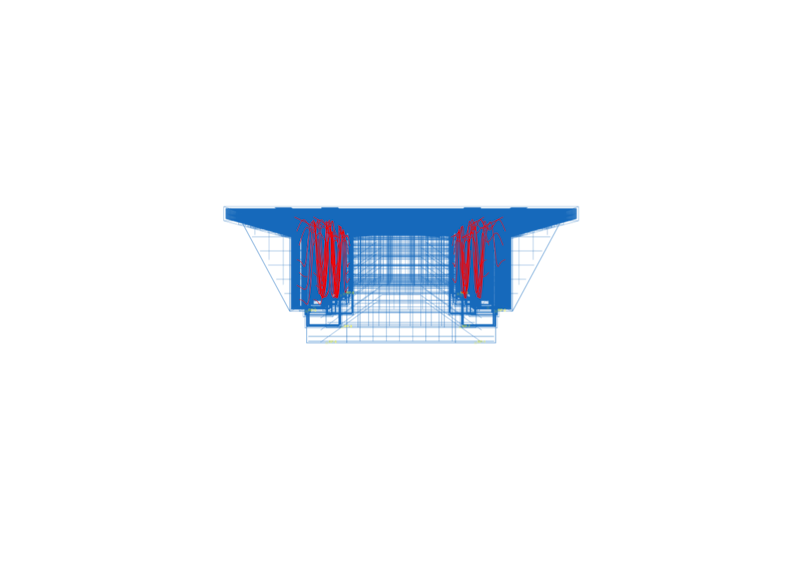

Die Hauptträger der Brücke sind mit einer Breite von etwa 0,70 bis 1 m und einer Tiefe von bis zu über 2 m sehr massiv ausgeführt und tragen eine Betonfahrbahnplatte. Der Beton selbst war für die damalige Zeit mit etwa 45 MPa (K450) für die Träger und 30 MPa (K300) für die Fahrbahnplatte außergewöhnlich druckfest ausgelegt. Die Hauptbewehrung bestand aus Betonstahl der Güte Ks40 (Streckgrenze 400 MPa) in den Trägern und Ks60 (600 MPa) in der Fahrbahnplatte.

Während die Hauptvorspannkabel die primäre Biegezugfestigkeit gewährleisten, sind kleinere Stahlstäbe – sogenannte Bügel – senkrecht in den Trägern angeordnet. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, den Beton dort zu verstärken, wo Schubkräfte wirken – also Kräfte, die versuchen, den Träger entlang seiner Querschnittsebene zu verschieben bzw. abzuscheren.

Im ursprünglichen Entwurf der Autio-Brücke gingen die Ingenieure davon aus, dass die Vorspannung und der Beton selbst den Großteil der Schubkräfte aufnehmen würden, sodass sie nur eine schwach dimensionierte Schubbewehrung, bestehend aus dünnen 10-mm-Bügeln in Abständen von 250 mm, vorsahen. Dieses scheinbar unbedeutende Detail sollte später eine wichtige Rolle spielen.

Die Herausforderung – schwere Bergbau-Lkw

In den letzten Jahren fanden Ingenieure bei Inspektionen der Autio-Brücke dünne, nahezu horizontale Risse in den Hauptträgern. Dabei handelte es sich nicht um zufällige, oberflächliche Mängel, sondern vielmehr um signifikante Rissbildungen, die oft parallel zu den Vorspannkabeln verliefen. Zunächst wurden 2014 etwa 20 Risse festgestellt, die meist haarfein waren. Bis September 2020 war ihre Zahl jedoch auf etwa 60 angestiegen, wobei einige bereits Öffnungsweiten von bis zu 0,5 cm aufwiesen und sich über alarmierende Längen von bis zu 33 Metern erstreckten.

Warum bildeten sich Risse in dieser soliden Betonbrücke? Die Ingenieure hatten verschiedene Vermutungen:

Veraltete Entwurfsannahmen

Die Ingenieure in den 1960er-Jahren hatten – im Vergleich heutigen Normen – möglicherweise die Fähigkeit des Betons überschätzt, Zugspannungen infolge von Schubkräften aufzunehmen.

Alterungsprozesse und raue klimatische Bedingungen

Beton verändert sich im Laufe der Jahrzehnte. Natürliche Prozesse wie Schwinden und Kriechen – also die langsame Verformung unter Dauerbelastung – können sich auf die Spannungsverteilung auswirken. Zudem befindet sich die Autio-Brücke in Nordschweden in einer Region, die für extreme jahreszeitliche Temperaturschwankungen bekannt ist. Der Beton dehnt sich in den Sommermonaten wiederholt aus und zieht sich in den eisigen Wintern zusammen. Die große Temperaturdifferenz, die im Laufe des Jahres über 60 °C erreichen kann, führt zu erheblichen Spannungen innerhalb der Struktur.

Vorspannungsverluste

Die zur dauerhaften Aufrechterhaltung der Vorspannung vorgesehenen Spannkräfte können mit der Zeit infolge der Relaxation im Spannstahl sowie durch Kriechen und Schwinden des Betons allmählich abnehmen. Wenn der “Gummibandeffekt” nachlässt, verringert sich auch die schützende Druckspannung im Beton.

Zusammen führen all diese Faktoren zur Entstehung von Zugspannungen. Überschreiten diese Spannungen die begrenzte Zugfestigkeit des Betons, bilden sich Risse. Und hier kommen die minimal dimensionierten Bügel wieder ins Spiel: Sie waren nicht ausreichend robust ausgelegt, um diese Zugrisse wirksam geschlossen zu halten und ihr Wachstum zu verhindern.

Zu den auf die Brücke wirkenden Spannungen kommt noch der sich verändernde Charakter des Verkehrs hinzu. Die für das Straßennetz des Landes zuständige schwedische Verkehrsbehörde (Trafikverket) ist auch Eigentümerin der Autio-Brücke. Ein bedeutender Nutzer ist jedoch das Bergbauunternehmen Kaunis Iron, dessen schwere Lkw mit einem Gewicht von bis zu 90 Tonnen Eisenerz über den Fluss fahren.

Die Kräfte, die von diesen Lkw – die deutlich schwerer sind als die Standardfahrzeuge von 1963 – ausgeübt werden, überschreiten die ursprüngliche Auslegungskapazität der Brücke. Obwohl Bewertungen darauf hindeuten, dass die Brückenkapazität bis jetzt ausreicht, um die Biegekräfte aufzunehmen, die durch die Lkw entstehen, belastet die wiederholte Befahrung mit derart schweren Lasten die innere Struktur erheblich und stellt insbesondere die Schubfestigkeit sowie die Ermüdungslebensdauer der dünnen Bügel auf eine harte Probe.

Ermüdung ist vergleichbar mit einer „Erschöpfung” des Metalls: Wiederholte Belastungszyklen können – selbst wenn sie jeweils unter der Festigkeitsgrenze liegen – mikroskopisch kleine Schäden verursachen, die im Laufe der Zeit zum Versagen führen können. Die Ingenieure befürchten daher, dass die ständig beanspruchten Bügel anfällig für diese Art des Versagens sind.

Eine Brücke unter der Lupe – strukturelle Zustandsüberwachung

Um die verborgenen Schwachstellen der Brücke aufzudecken, installierten Ingenieure ein ausgeklügeltes Überwachungssystem zur Erfassung der strukturellen Reaktionen des Bauwerks.

Dehnungsmessstreifen: Kleinformatige Sensoren, die entweder direkt auf der Betonoberfläche aufgeklebt oder – noch wichtiger – punktgeschweißt auf den Stahlbewehrungsstäben befestigt werden, messen die Dehnung (Zug) bzw. Stauchung (Druck) des Betons oder Stahls.

Verformungssensoren: Geräte wie das Noptel-System messen das Ausmaß der Durchbiegung der Brückenträger unter der Verkehrslast.

Rissüberwachung: Regelmäßige Messungen erfassen, ob und wie die sichtbaren Risse sich verändern bzw. wachsen.

Temperatursensoren: Sie werden installiert, um Spannungsänderungen, die durch Temperaturschwankungen verursacht werden, von solchen zu unterscheiden, die aus strukturellen Problemen resultieren.

Dieses Überwachungssystem – mit seiner komplexen Verkabelung und den angeschlossenen Datenerfassungseinheiten – sorgt für einen kontinuierlichen Informationsfluss. Die Gründe für die Überwachung dieser spezifischen Brücke sind vielfältig: Einerseits ist angesichts der entdeckten Risse und der hohen Belastungen eine unmittelbare Sicherheitsbewertung erforderlich. Andererseits bietet sich die wertvolle Möglichkeit, das Langzeitverhalten – insbesondere die Schub- und die Ermüdungsfestigkeit unter modernen Verkehrs- und extremen Klimabedingungen – einer alternden Spannbetonbrücke, die noch nach älteren Standards konzipiert wurde, zu erforschen.

Von der Reparatur zum Ersatz

Eine Zeit lang zeigte die Überwachung, selbst unter den gewohnten Verkehrsbedingungen mit den schweren Lastkraftwagen, das zu erwartende, langsame Wachstum der Rissbreiten und relativ geringe Spannungsbereiche in der Stahlbewehrung.

Anfang November 2020 verzeichnete das Überwachungssystem jedoch „beunruhigende Veränderungen” – Daten, die darauf hindeuteten, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Während die genaue Ursache – möglicherweise neue Risse oder Probleme mit den Sensoren selbst – umgehend untersucht wurde, waren die Ungewissheit und die potenziellen Sicherheitsrisiken zu groß, so dass Trafikverket die Autio-Brücke als Vorsichtsmaßnahme am 11. November 2020 für den Verkehr sperrte.

Nach eingehenden Untersuchungen – einschließlich der Analyse der ursprünglichen Konstruktionsunterlagen und aktueller Berechnungen – kamen die Ingenieure zu dem Schluss, dass die Biegefestigkeit der Brücke zwar grundsätzlich ausreichend erschien, die potenziellen Schwächen hinsichtlich der Schubfestigkeit und der Ermüdung der Bügel aber reale Risiken darstellten, die in direktem Zusammenhang mit den beobachteten Rissen standen.

Diese Erkenntnisse führten zusammen mit den langfristigen Herausforderungen aufgrund des Alters der Brücke, ihrer konkreten konstruktiven Schwächen und der steigenden Anforderungen durch den modernen Schwerverkehr zu einer wichtigen Entscheidung. Auch wenn die detaillierte Analyse keine unmittelbare Gefährdung erkennen ließ, wurde der langfristige Plan für die Autio-Brücke von einer möglichen Verstärkung hin zu einem vollständigen Ersatz geändert.

Die Behörden trafen die Entscheidung, die Autio-Brücke abzureißen und zu entfernen, um Platz für einen Neubau an gleicher Stelle zu schaffen. Der Beginn des Rückbaus wurde auf Mitte Juni 2025 angesetzt.

Überwachung für die Zukunft

Die Rolle der Autio-Brücke als Forschungsobjekt endete mit der Verkehrssperrung im Jahr 2020 oder der Entscheidung, sie abzureißen, aber nicht. Die Ingenieure erkannten die Gelegenheit, auch in den letzten Lebensjahren des Bauwerks noch wertvolle Daten zu sammeln und die anstehende Stilllegung als Lehrstunde für das Brückenmanagement der Zukunft zu nutzen.

Nach der Sperrung im Jahr 2020 wurden zusätzliche Sensoren installiert, darunter 16 Beschleunigungssensoren, die gezielt auf der Brückenfahrbahn verteilt wurden. Diese sollten nicht nur der täglichen Sicherheit dienen, sondern auch einen wichtigen doppelten Nutzen für die finale Lebensphase der Brücke und darüber hinaus bringen.

Die Ingenieure brachten die kleinen, empfindlichen Sensoren vorsichtig direkt auf der Oberfläche des Brückendecks an. Um einen festen Halt zu gewährleisten, wurden sie auf robusten Metallplatten montiert, die direkt mit der Betonkonstruktion verschraubt wurden (siehe Abb. 5, 6 und 7). Der Installationsprozess war bemerkenswert effizient: Zwei Ingenieure benötigten nur einen einzigen Tag, um alle 16 Beschleunigungssensoren auf der Brückenfahrbahn zu befestigen und zu verkabeln.

Diese Beschleunigungssensoren sind Teil eines hochentwickelten Überwachungssystems von Dewesoft. Ein wesentlicher Vorteil dieses Systems ist die Verwendung der EtherCAT-Technologie, die es erlaubt, die Sensoren in Reihe zu verbinden.

Diese Reihenschaltung vereinfacht die Verkabelung erheblich. Statt von jedem der 16 Beschleunigungssensoren ein eigenes Kabel zurückzuführen, benötigt das EtherCAT-System nur zwei (als Eingangsleitungen dienende) Kabel, die zur zentralen Datenerfassungseinheit zurücklaufen, die praktischerweise an einem der Widerlager der Brücke installiert ist (siehe Abb. 9 und 10).

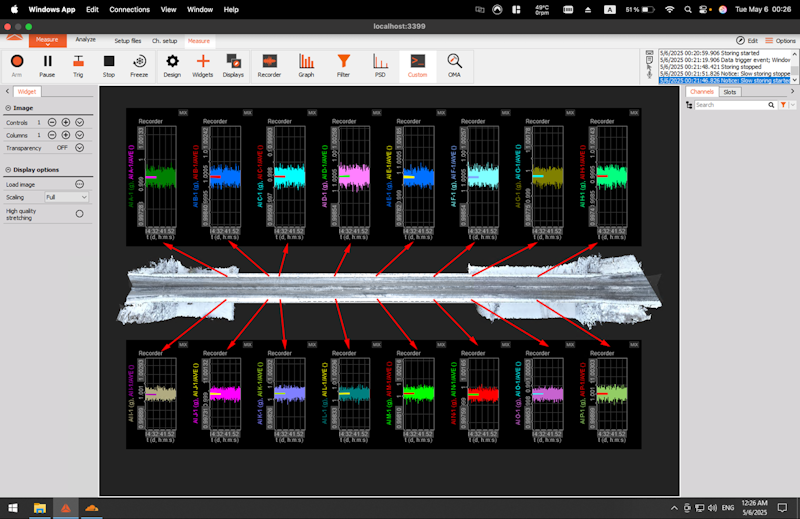

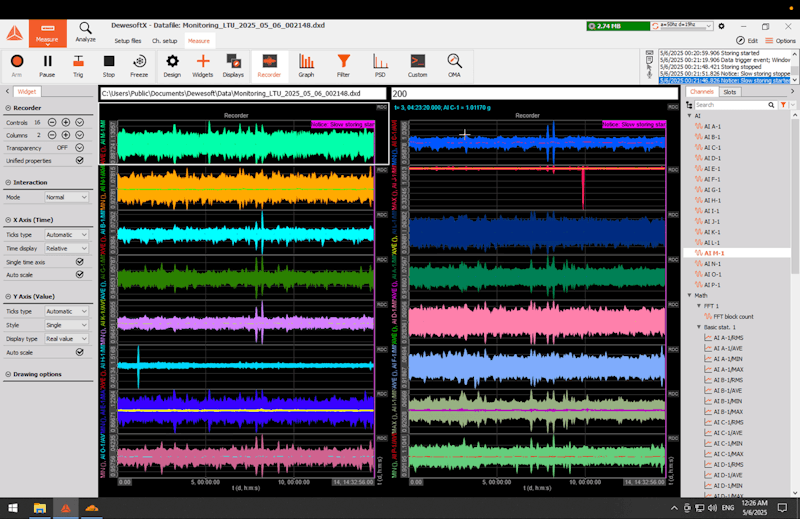

Dieses effiziente Sensornetz erlaubt einen vollständigen Überblick über das Schwingungs- und Bewegungsverhalten der gesamten Brücke (siehe Abb. 12). Die Datenerfassungseinheit erfasst die Daten aller Sensorkanäle (siehe Abb. 13).

Die IOLITE-3xMEMS-Sensoren

Konkret entschieden wir uns für den einachsigen Beschleunigungssensor mit Schutzart IP67 aus der IOLITE-3xMEMS-Familie. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Datenerfassungsgeräten mit integriertem triaxialem MEMS-Beschleunigungssensor, Analog-Digital-Wandler und EtherCAT-Schnittstelle, basierend auf der modularen IOLITE-DAQ-Plattform.

Die IOLITEi 3xMEMS-ACC -Geräte von Dewesoft zeichnen sich durch sehr geringes Rauschen aus. Die spektrale Rauschdichte beträgt 25 µg/√Hz, beim IOLITEi 3xMEMS-ACC-S liegt sie mit außergewöhnlich niedrigen 0,7 µg/√Hz sogar deutlich darunter. Dieser Wert ist vergleichbar mit den besten auf dem Markt verfügbaren Kraftausgleichs-Beschleunigungssensoren (Force Balanced Accelerometer).

Bei den IOLITEi 3xMEMS-ACC handelt es sich um DC-gekoppelte Beschleunigungssensoren, die statische Beschleunigungen ab 0 Hz messen können. Mit den Softwareberechnungen in DewesoftX lassen sich aus diesen DC-Beschleunigungswerten Geschwindigkeit und Weg sowie statische Nick- und Rollwinkel berechnen.

Die IOLITE 3xMEMS arbeiten über EtherCAT und werden mit einer Genauigkeit von bis zu 1 μs zwischen den einzelnen Geräten synchronisiert. Diese exakte Synchronisation ist entscheidend bei der Durchführung von Betriebsmodalanalysen, um die Strukturdynamik – einschließlich der Eigenfrequenzen, Modenformen und Dämpfungsverhältnisse – zu untersuchen.

Mehrere Geräte können mit einem einzigen, kostengünstigen CAT6-Kabel problemlos über Entfernungen von bis zu 100 Metern zwischen einzelnen Knoten über große Strukturen verteilt und synchronisiert werden. Durch den Einsatz optischer Konverter lassen sich bei Beibehaltung der Synchronisationsgenauigkeit von 1 µs sogar Entfernungen von mehr als 20 km zwischen den Geräten überbrücken.

Das wasserdichte IP67-Gehäuse ist für alle Konfigurationen erhältlich und gewährleistet den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich von -50 °C bis +65 °C.

Es ist möglich, die Geräte mit Standard-Ethernet-Netzwerkkabeln in Reihe zu verbinden. Empfohlen wird dabei die Verwendung eines geschirmten Kabels (SFTP, CAT5e) mit mindestens 24 AWG Drahtstärke und vier Adernpaaren. Die maximale Entfernung zwischen zwei Knoten beträgt 100 m (siehe Abb. 14).

Zur Zusammenführung von EtherCAT-Signal und Stromversorgung auf ein gemeinsames Kabel ist ein passiver Power-over-Ethernet-Injektor erforderlich. Der IOLITE®-Power-Injector ist ein Industriemodell mit integriertem elektronischen Burst- und Überspannungsschutz.

Die durch das System generierte Datenmenge wird mit der leistungsstarken DewesoftX-Software verarbeitet und sofort bereitgestellt. Diese Software ermöglicht es Ingenieuren und Forschern, Sensordaten in Echtzeit zu visualisieren und die Schwingungen und Reaktionen der Brücke direkt zu verfolgen. Diese Echtzeitfähigkeit ist sowohl für die unmittelbare Überwachung als auch für eingehendere Analysen von zentraler Bedeutung (siehe Abb. 15).

Die installierten Beschleunigungssensoren dienen nicht nur der Überwachung zur Gewährleistung der täglichen Sicherheit, sondern erfüllen in dieser letzten Phase der Lebensdauer der Brücke – und darüber hinaus – zudem eine entscheidende Doppelfunktion:

Erfassung des Pulses und der Moden der Brücke: Erfassung des Pulses und der Moden der Brücke: Sie messen die globale dynamische Antwort – also die Bewegungen und Schwingungen der gesamten Struktur unter dem Einfluss dynamischer Kräfte wie Wind, Temperaturschwankungen oder Umgebungsschwingungen. Die Messdaten helfen den Ingenieuren, die Eigenfrequenzen und Schwingungsmoden der Brücke – also gewissermaßen ihren strukturellen „Fingerabdruck“ in Bewegung – zu verstehen.

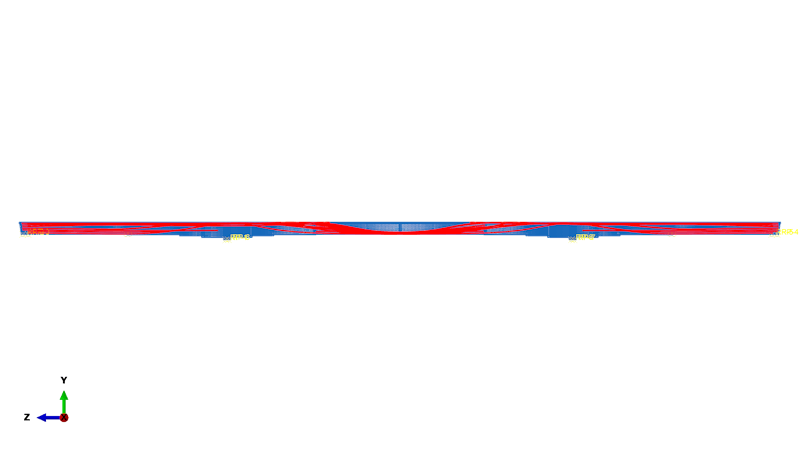

Grundlage für künftige Projekte: Die Ingenieure nutzen den wertvollen Datensatz zur Aktualisierung und Verfeinerung der während der Bewertungsphase erstellten, detaillierten Computermodelle der Brücke. Nur die genaue Kenntnis des realen Brückenverhaltens erlaubt eine sichere Planung komplexer Arbeitsschritte, wie ihren Abriss. So lassen sich strukturelle Reaktionen beim Rückbau von Segmenten vorhersagen und ein sicherer, kontrollierter Ablauf gewährleisten. Darüber hinaus bieten die aus der alternden, rissgeschädigten Struktur gewonnenen Daten eine einzigartige Referenz für die Validierung von Modellen für die Bewertung und Bemessung künftiger Brücken.

| Column B | Frequenz (Hz) | Abbildung |

|---|---|---|

| 1 | 1.79 | Abb. 17 |

| 2 | 1.858 | Abb. 18 |

| 3 | 3.929 | Abb. 19 |

| 4 | 4.847 | Abb. 20 |

Das „Digital-Bridges“-Projekt

Unsere Arbeit an der Autio-Brücke ist Teil eines größeren, ehrgeizigen Projekts, das darauf abzielt, die Verwaltung alternder Infrastrukturbauten grundlegend zu verändern. Die als „Digital-Bridges“-Projekt (Digital Bridges Project – Technische Universität Luleå) bekannte Initiative hat das Ziel, eine ganzheitliche Plattform und ein System für die prädiktive Instandhaltung und das Lebenszyklusmanagement von Brücken in Schweden und darüber hinaus zu schaffen. Dieses System geht über herkömmliche Inspektionen hinaus, setzt auf einen datenbasierten Ansatz und integriert Daten aus unterschiedlichen Quellen.

Das Kernkonzept der Digital-Bridges-Plattform basiert auf der Analyse einer Brücke auf drei verschiedenen, miteinander verflochtenen Ebenen:

Elementebene: Dies ist die detaillierteste Ebene. Sie konzentriert sich auf Daten von Sensoren, die direkt an einzelnen Brückenkomponenten angebracht sind, wie z. B. auf die Bewehrungsbügel geschweißte Dehnungsmessstreifen (FTG-ARM), Beschleunigungssensoren auf dem Brückendeck oder Temperatursensoren. Diese Messdaten liefern Echtzeit-Einblicke in den aktuellen Zustand und das Verhalten konkreter Brückenteile.

Komponentenebene: Auf dieser Ebene werden Daten und Informationen über die wesentlichen Strukturkomponenten oder die Brücke als Ganzes zusammengeführt. Berücksichtigt werden dabei sowohl herkömmliche Quellen, etwa detaillierte Inspektionsberichte und Konstruktionszeichnungen, als auch moderne Werkzeuge, darunter das Finite-Elemente-Modell (FEM), das im Wesentlichen als digitaler Zwilling der Brücke fungiert. Es werden globale Strukturanalysen durchgeführt, um die Gesamtkapazität und das Gesamtverhalten zu verstehen.

Netzwerkebene: Diese höchste Ebene berücksichtigt externe Faktoren, die sich auf die Leistungsfähigkeit der Brücke und das übergeordnete Verkehrsnetz, dem sie angehört, auswirken. Hierzu zählen Daten von an Fahrzeugen (wie schwere Bergbau-Lkw) installierten Sensoren, allgemeine Verkehrsdaten (einschließlich Verkehrsaufkommen und -muster) und klimatische Faktoren (Temperaturzyklen, Niederschlag, Extremereignisse), die die Umgebungsbedingungen der Brücke im Norden Schwedens widerspiegeln.

Alle diese einlaufenden Daten werden in der Digital-Bridges-Plattform gebündelt, die als zentrale Verarbeitungseinheit des Systems dient. Hier durchforsten intelligente Algorithmen – unter Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) – die riesigen Datenmengen. Die KI hilft uns, verborgene Muster zu erkennen, subtile Anomalien zu entdecken, die bei herkömmlichen Inspektionen möglicherweise übersehen werden, und sogar vorherzusagen, wie sich verschiedene Teile der Brücke im Laufe der Zeit verschlechtern könnten.

Diese Analysen liefern wichtige Ergebnisse für das Brückenmanagement:

Brückenleistungsindikatoren: Brückenleistungsindikatoren sind gewissermaßen ein Gesundheitsbericht für die Brücke. Sie übersetzen Rohdaten und KI-Analysen in verständliche Kennzahlen, die Auskunft darüber geben, wie gut die Brücke derzeit funktioniert, und frühzeitig auf potenzielle Probleme oder Sicherheitsrisiken hinweisen. Man kann sich das in etwa so vorstellen wie die Umwandlung komplexer Sensordaten in ein einfaches Signal einer Motorkontrollleuchte oder einen detaillierten Diagnosebericht.

Kreislaufwirtschaftsintegration: Unsere Plattform bewertet Wartungs- und Reparaturoptionen nicht nur hinsichtlich ihrer strukturellen Wirksamkeit, sondern auch hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen. Die Integration der Kreislaufwirtschaft hilft dabei, Lösungen zu priorisieren, die die Lebensdauer der Brücke verlängern und gleichzeitig Abfälle vermeiden, den Bedarf an neuen ressourcenintensiven Baumaßnahmen reduzieren und nachhaltige Praktiken fördern. Es geht darum, für die gesamte Lebensdauer der Brücke die umweltbewusstesten Entscheidungen zu treffen.

Die Autio-Brücke dient als erster Schritt und Fallstudie für das Digital-Bridges-Projekt. Ihre besonderen Merkmale – eine ältere vorgespannte Konstruktion mit bekannter Rissproblematik, die in einem rauen Klima modernen Schwerlasten ausgesetzt und mit umfangreichen Messgeräten ausgestattet ist – machen sie zu einem idealen Testobjekt für die Entwicklung und Validierung von KI-Modellen, die Berechnung von Brückenleistungsindikatoren und das Rahmenkonzept zur Integration der Kreislaufwirtschaft. Durch die Anwendung des Digital-Bridges-Projektrahmens auf die Autio-Brücke lernen wir, wie wir Daten auf allen drei Ebenen einer komplexen realen Struktur effektiv erfassen, integrieren und analysieren können.

Dieser Prozess ist entscheidend für den Aufbau einer digitalen Präsenz im Infrastrukturmanagement. Dabei geht es darum, die physische Realität von Bauwerken wie der Autio-Brücke – ihre Risse, Schwingungen und Reaktionen auf Verkehr und Klima – in digitale Daten zu übersetzen, die unsere Plattform in verwertbare Erkenntnisse umwandeln kann. Das tiefgehende Verständnis der Autio-Brücke ermöglicht es uns, unsere Datenpipelines zu validieren, unsere KI-Algorithmen für prädiktive Analysen zu optimieren und die Fähigkeiten der Digital-Twin-Technologie zu erproben (siehe Abb. 21).

Fazit

Die von Sensoren auf der Elementebene der Autio-Brücke erfassten Daten helfen uns – in Verbindung mit Konstruktionsdaten und FEM auf Komponentenebene sowie Verkehrs- und Klimadaten auf Netzwerkebene – ein umfassendes digitales Bild ihres Zustands zu erstellen und ihr zukünftiges Verhalten vorherzusagen. Dieses Wissen ist nicht nur für das Management der Brücke in ihren letzten Jahren von entscheidender Bedeutung, vielmehr bilden die hierbei entwickelten Verfahren auch die Blaupause für die Integration tausender anderer Brücken in die Digital-Bridges-Plattform und ermöglichen so ein intelligenteres und nachhaltigeres Infrastrukturmanagement im ganzen Land.

Diese wichtige Forschungs- und Entwicklungsarbeit wird ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung wichtiger schwedischer Institutionen. Wir danken der schwedischen Verkehrsbehörde (Trafikverket) für die Förderung im Rahmen des FOI-BBT-Programms sowie dem Amt für Innovationssysteme (Vinnova) für seine Beiträge im Rahmen des strategischen Innovationsprogramms InfraSweden, mit dem gezielt die Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Verkehrsinfrastruktur unterstützt wurde.

Weitere Unterstützung erfolgt durch das schwedische Amt für Wirtschafts- und Regionalentwicklung (Tillväxtverket), das insbesondere unsere Bestrebungen zur Förderung der Digitalisierung gesellschaftlich relevanter Infrastrukturen würdigt. Dies unterstreicht die nationale Bedeutung des Projekts für eine nachhaltige, zukunftsgerichtete Bewältigung der Herausforderungen alternder Infrastrukturen.

So spielt die Autio-Brücke, während sie sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähert, weiterhin eine wichtige Rolle: Sie liefert wertvolle Daten, die nicht nur bei der Planung eines sicheren Rückbaus hilfreich sind, sondern auch wissenschaftliche Erkenntnisse und sicherheitsrelevante Einsichten für zukünftige Brückenbauprojekte ermöglichen. Die letzte Rolle des rissgeschädigten Giganten besteht darin, als Lehrer und Wegbereiter für die nächste Generation von Brücken zu dienen.

Ein großes Dankeschön an die beteiligten Gruppen