Inhaltsübersicht

Kategorien durchsuchen

Autoren durchsuchen

AB

ABAlberto Boffi

AL

ALAlessia Longo

AH

AHAl Hoge

AB

ABAljaž Blažun

BJ

BJBernard Jerman

BČ

BČBojan Čontala

CF

CFCarsten Frederiksen

CS

CSCarsten Stjernfelt

DC

DCDaniel Colmenares

DF

DFDino Florjančič

EB

EBEmanuele Burgognoni

EK

EKEva Kalšek

FB

FBFranck Beranger

GR

GRGabriele Ribichini

Glacier Chen

GS

GSGrant Maloy Smith

HB

HBHelmut Behmüller

IB

IBIza Burnik

JO

JOJaka Ogorevc

JR

JRJake Rosenthal

JS

JSJernej Sirk

JM

JMJohn Miller

KM

KMKarla Yera Morales

KD

KDKayla Day

KS

KSKonrad Schweiger

Leslie Wang

LS

LSLoïc Siret

LJ

LJLuka Jerman

MB

MBMarco Behmer

MR

MRMarco Ribichini

ML

MLMatic Lebar

MS

MSMatjaž Strniša

ME

MEMatthew Engquist

ME

MEMichael Elmerick

NP

NPNicolas Phan

OM

OMOwen Maginity

PF

PFPatrick Fu

PR

PRPrimož Rome

RM

RMRok Mesar

RS

RSRupert Schwarz

SA

SASamuele Ardizio

SK

SKSimon Kodrič

SG

SGSøren Linnet Gjelstrup

TH

THThorsten Hartleb

TV

TVTirin Varghese

UK

UKUrban Kuhar

Valentino Pagliara

VS

VSVid Selič

WK

WKWill Kooiker

Edge-Computing für die strukturelle Zustandsüberwachung an der KTH Stockholm

Ein Team aus Wissenschaftlern der Königlichen Technischen Hochschule (KTH) und Mitarbeitern von IoTBridge und Dewesoft hat sich zusammengeschlossen, um mithilfe moderner Edge-Computing-Technologien das dynamische Verhalten eines viergeschossigen Gebäuderahmenmodells zu überwachen. Unter Einsatz von Beschleunigungssensoren und Dehnungsmessstreifen in Kombination mit ressourcenschonenden Edge-Geräten untersucht das Forschungsprojekt, wie die lokale Echtzeitdatenverarbeitung Latenzen minimieren und den Bandbreitenbedarf reduzieren kann. Ziel ist eine effizientere strukturelle Zustandsüberwachung, die Einblicke in die Integrität von Gebäuden und Brücken ermöglicht.

Einleitung

Die Königliche Technische Hochschule (Kungliga Tekniska Högskolan, KTH) in Stockholm (Schweden) hat kürzlich gemeinsam mit den Unternehmen IoTBridge und Dewesoft ein Projekt gestartet, um das dynamische Verhalten eines Gebäuderahmenmodells zu untersuchen, zu analysieren und zu überwachen. Anhand der erfassten Daten sollen Studierende erlernen, wie sich die strukturdynamischen Eigenschaften von Brücken bewerten und Modelle entsprechend verfeinern lassen.

Die KTH ist die größte technische Universität Schwedens. Das hier vorgestellte Brückenmonitoring-Projekt wurde von der Abteilung für Hochbau und Brücken des Fachbereichs Bau- und Architekturingenieurwesen entwickelt. Unter der Leitung von Professor Raeid Karoumi begann das Gemeinschaftsprojekt im März 2025 mit dem Aufbau einer Open-Source-Brückendatenbank als zentralem Anliegen.

Neben der KTH sind zwei Partnerunternehmen beteiligt: IoTBridge, ein schwedisches Unternehmen, das auf strukturelle Zustandsüberwachung spezialisiert ist, entwickelt ein eigenes Dashboard für die Brückenüberwachung und Integrationslösungen für Instrumentierungssysteme. Dewesoft, ein slowenischer Anbieter von Monitoring-Instrumenten, liefert Sensoren, Datenerfassungsgeräte mit zugehöriger Software sowie Datenbanklösungen.

Im Rahmen des Projekts übernahm die KTH die Installation der Messtechnik und die Datenauswertung, IoTBridge lieferte die Software für die Erstellung des Finite-Elemente-Modells (FEM) der Brücke, und Dewesoft stellte die Beschleunigungssensoren und einen IP67-Computer für die Edge-Computing-Operationen bereit.

Die Projektverantwortung auf Seiten der KTH lag beim Bauingenieur-Doktorand Qing-Chen Tang. Auf Seiten von Dewesoft wurde das Projekt vom Monitoring-Geschäftsentwickler Daniel Colmenares und vom Country Manager für Schweden, Tobias Ljunggren, betreut.

Komplettes Forschungsteam:

Doktorand Qing-Chen Tang

Forschungswissenschaftlerin Dr. Imane Bayane

Professor Raid Karoumi, Fachbereich Bau- und Architekturingenieurwesen, Königliche Technische Hochschule (KTH)

Emil Kool, IoTBridge AB

Projektzusammenfassung

Der rasche Fortschritt von Sensortechnologien in schwingungsbasierten Überwachungssystemen hat dazu geführt, dass mittlerweile eine große Vielfalt an Geräten über Cloud-Computing miteinander vernetzt ist, was einen nahtlosen Datenaustausch ermöglicht.

Trotz dieser technologischen Fortschritte bestehen jedoch weiterhin erhebliche Herausforderungen bei der Übertragung und Verarbeitung großer Datenmengen, insbesondere aufgrund von Latenz- und Bandbreitenbeschränkungen. Edge-Computing hat sich als überzeugende Lösung zur Minderung dieser Probleme erwiesen, da es lokale Datenverarbeitung bietet, Übertragungsverzögerungen reduziert und Datenredundanzen minimiert.

Edge-Computing ist ein Rechenparadigma, bei dem die Datenverarbeitung und -analyse nahe an der Datenquelle stattfindet, also am „Rand“ des Netzwerks, statt in einer zentralisierten Cloud oder einem Datenzentrum.

In dieser Studie wird die Machbarkeit des Einsatzes von Edge-Computing auf ressourcenschonenden Edge-Geräten, insbesondere dem Datenlogger KRYPTON® CPU und dem Mikrocontroller ESP32-S3, untersucht. Die beiden Überwachungsplattformen – eine mit Beschleunigungssensoren, die andere mit Dehnungsmessstreifen – wurden an einem viergeschossigen Gebäuderahmenmodell installiert.

Anschließend wurde das Modell variierenden Massen- und Dämpfungsbedingungen ausgesetzt, die sein dynamisches Verhalten beeinflussen. Beide Systeme erfassten autonom Beschleunigungs- bzw. Dehnungsdaten und speicherten sie lokal über eingebetteten Code, wodurch eine effiziente und latenzarme Edge-Verarbeitung ermöglicht wurde.

Die experimentellen Ergebnisse bestätigten ihre Fähigkeit, Änderungen im dynamischen Verhalten zu erkennen, sowie ihr Potenzial für Anwendungen wie die Ermüdungsbewertung oder die Schadensdetektion. Der untersuchte Ansatz ist für dichtere Sensornetzwerke skalierbar und bietet eine robuste Lösung für groß angelegte strukturelle Zustandsüberwachungen mit deutlich reduzierter Abhängigkeit von zentralisierten Cloud-Infrastrukturen.

Edge-Computing

Ingenieure nutzen die Strukturüberwachung, um den Zustand von Gebäuden und Bauwerken zu überprüfen, indem sie Sensordaten erfassen und analysieren. Diese Informationen ermöglichen fundierte Entscheidungen über Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen. Damit diese Entscheidungen angemessen getroffen werden können, müssen die gesammelten Daten jedoch zuverlässig sein.

Da Gebäude oft rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind, ist der Einsatz robuster und zuverlässiger Sensorsysteme essenziell. Dank neuer Technologien können diese Sensoren ihre Daten heute über Cloud-Plattformen im Internet teilen. Beschleunigungssensoren beispielsweise erfassen Schwingungen in Beton. Durch den Vergleich dieser Daten mit denen eines unbeschädigten Bauwerks lassen sich frühe Anzeichen von Problemen wie etwa Rissen erkennen.

Die Übermittlung großer Datenmengen in die Cloud ist jedoch nicht immer einfach. Sie kann Prozesse verlangsamen, besonders bei eingeschränkter Internetverbindung. Hier kommt das Edge-Computing ins Spiel: Es erlaubt den Sensoren, einen Teil der Daten bereits lokal zu verarbeiten, wodurch Verzögerungen reduziert und das Datenvolumen verringert werden.

In dieser Fallstudie haben wir untersucht, wie Edge-Computing mit kleinen Geräten wie dem KRYPTON-Datenlogger und dem ESP32-S3-Mikrocontroller funktioniert. Diese Geräte erfassen und verarbeiten die Daten eines viergeschossigen Gebäudemodells, selbst unter wechselnden Bedingungen. Jedes System arbeitet dabei unabhängig, was eine schnellere und zuverlässigere Datenerfassung ermöglicht und die Wahrscheinlichkeit von Informationsverlusten reduziert.

Methodik

Dieser Abschnitt beschreibt den Versuchsaufbau, der eine instrumentierte viergeschossige Rahmenstruktur umfasst. Er erläutert die im Labor eingesetzten Testverfahren, die verwendete Ausrüstung sowie die Methoden für Aufbau, Implementierung und Datenverarbeitung.

Beschreibung des Strukturmodells

Das physische Modell besteht aus einem viergeschossigen Rahmen, der aus sechs Holzplatten mit den Maßen 480 × 240 × 18 mm aufgebaut wurde. Zwei der Platten wurden miteinander verbunden, um die Basis zu bilden, die übrigen vier dienen als Geschossdecken der Struktur (siehe Abb. 1). Jedes Geschoss ist über vier schlanke Stahlstützen verbunden, die an den Ecken positioniert sind und vertikale Bewegungen verhindern. Die Stützen haben jeweils eine freie Länge von 240 mm und eine Querschnittsfläche von 10 mm².

Diese Konfiguration erlaubt ausschließlich horizontale Auslenkungen und kann als Mehrfreiheitsgradsystem (Multiple Degrees of Freedom, MDOF) mit konzentrierten Massen modelliert werden. Abb. 1 und 2 zeigen die ersten beiden theoretischen Eigenformen. Das Gesamtgewicht der Struktur, einschließlich der Holz- und Stahlkomponenten, beträgt etwa 6,95 kg.

Testszenarien

Wir untersuchten zwei Testkonfigurationen:

das alleinstehende Rahmenmodell (Abb. 1),

das Rahmenmodell mit einem zusätzlichen, auf dem zweiten Geschoss platzierten, mit 0,5 kg reinem Wasser gefüllten Sloshing-Tank oder Schwappbehälter (Abb. 2).

Schwingungstestverfahren

Im Labor wurden zwei Arten von Schwingungsversuchen durchgeführt:

Erzwungene Schwingungen

Das Rahmenmodell wurde auf einem Prüfstand montiert und einer externen Anregung durch einen elektrodynamischen LDS-Schwingerreger für kleine Kräfte ausgesetzt (Abb. 2). Dabei wurden zwei Anregungstypen angewendet:

Sinus-Sweep-Anregung: Wir verwendeten einen linearen Frequenzsweep, bei dem die einwirkende Kraft eine konstante Amplitude, aber eine zeitlich variierende Frequenz aufwies. Die Sweep-Funktion ist definiert durch:

wobei T die Versuchsdauer, f₁ die Startfrequenz (0,1 Hz) und f₂ die Endfrequenz (10 Hz) ist. Die Sweep-Dauer wurde auf 180 Sekunden festgelegt. Dieses Verfahren ermöglichte die vorläufige Identifizierung der Eigenfrequenzen des Rahmens und der zugehörigen Eigenformen.

Einzelfrequenzanregung: Im Anschluss an den Sinus-Sweep wurden die identifizierten Eigenfrequenzen einzeln angeregt, um die entsprechenden Dämpfungsverhältnisse zu bestimmen. Der Schwingerreger erzeugte bei jedem Test eine Kraft mit konstanter Amplitude und fester Frequenz.

Freie Schwingungen

Für den zweiten Versuch entfernten wir den Schwingerreger aus dem Testaufbau. Das oberste Geschoss wurde mithilfe eines Lineals manuell seitlich in eine bestimmte Position ausgelenkt und dann losgelassen, sodass die Struktur bis zum Abklingen der Bewegung frei schwingen konnte. Dieser Vorgang wurde für beide Testszenarien (mit und ohne Sloshing-Tank) wiederholt, um die freie Schwingungsantwort des Systems zu analysieren.

System für die strukturelle Zustandsüberwachung

Während der ersten Testphase setzten wir rauscharme IOLITE®-3xMEMS-Beschleunigungssensoren (Abb. 4, 5 und 6) an den Rändern jedes Geschosses des Rahmenmodells ein.

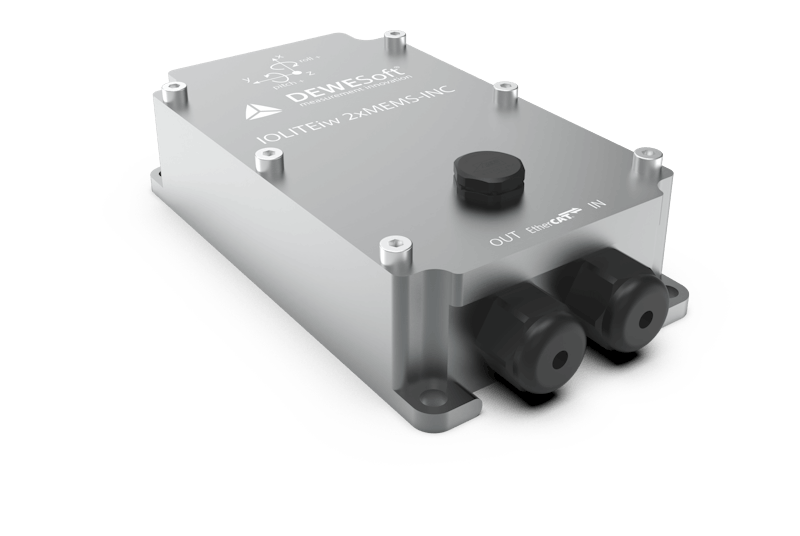

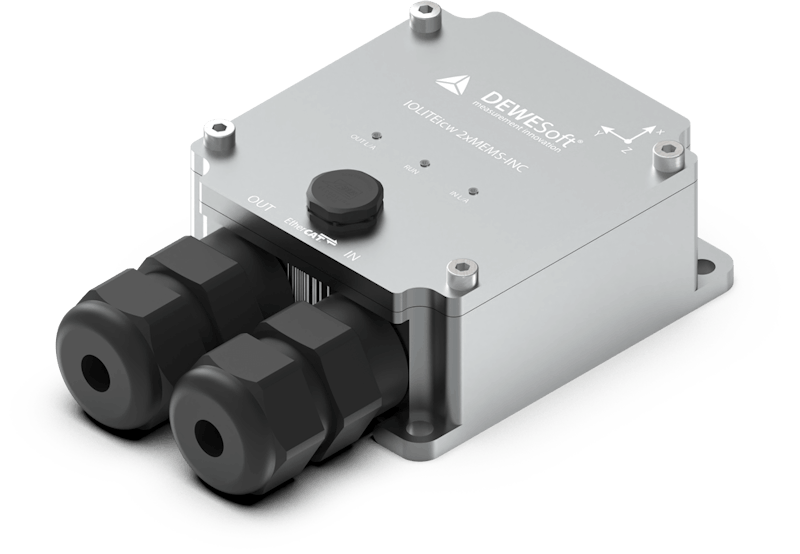

IOLITEi-3xMEMS-ACC ist ein triaxialer, rauscharmer Beschleunigungssensor (spektrale Rauschdichte 25 μg/√Hz) mit integrierter Datenerfassung und EtherCAT-Schnittstelle. Er ist in Schutzart IP67 ausgeführt und somit vollständig wasserdicht. Das Gerät kann strukturelle Beschleunigungen in X-, Y- und Z-Richtung messen.

IOLITEi-3xMEMS-ACC-INC ist ein triaxialer, rauscharmer Beschleunigungssensor (spektrale Rauschdichte 25 μg/√Hz) mit integrierter Datenerfassung und EtherCAT-Schnittstelle. Er ist in Schutzart IP67 ausgeführt und somit vollständig wasserdicht. Der Sensor kann für die statische Neigungsüberwachung an Bauwerken wie Brücken, Viadukten, Hochhäusern und Windturbinen verwendet werden und ist zur Messung von Roll- und Nickwinkel (um die X- und Y-Achse) bei senkrecht ausgerichteter Z-Achse geeignet.

Technische Daten des Neigungsmessers:

Messbereich: ±15°

Auflösung: 0,001°

Relative Genauigkeit: 0,01°

Abtastrate: 1 Hz

Bandbreite: <0,1 Hz

Temperaturdrift des Offsets: 0,0001 °/°C (typ.), 0,0005 °/°C (max.)

Temperaturbereich: –55 °C … 60 °C

IOLITEiw-3xMEMS-ACC-T ist ein triaxialer, rauscharmer Beschleunigungssensor (spektrale Rauschdichte 25 μg/√Hz) mit externem digitalem Temperatursensor, integrierter Datenerfassung und EtherCAT-Schnittstelle. Er ist in Schutzart IP67 ausgeführt und somit vollständig wasserdicht.

Der Sensor kann strukturelle Beschleunigungen in X-, Y- und Z-Richtung sowie die Temperatur messen. Zu beachten ist, dass nur der dedizierte Temperatursensor kompatibel ist und separat bestellt werden muss. Es handelt sich um einen digitalen Temperatursensor mit einer Genauigkeit von ±0,5 °C, einem Messbereich von –55 °C bis 125 °C und Schutzart IP66.

Das 1-Wire-Protokoll ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Temperatursensor und dem 3xMEMS-ACC-Modul. Die Produktbezeichnung des Sensors lautet DS-TEMP-1WIRE-M8-Xm, wobei X für die Kabellänge (2 m, 5 m oder 10 m) steht. Die maximale Kabellänge beträgt 10 m.

Technische Daten des Temperatursensors DS-TEMP-1WIRE-M8:

Messbereich: –55 °C … 125 °C

Genauigkeit: ±0,5 °C (im Bereich von –10 °C bis 85 °C)

Auflösung: 0,063 °C

Schutzart: IP66

IOLITEi-3xMEMS-ACC-T wird von der Datenerfassungssoftware DewesoftX 2023.4 und späteren Versionen unterstützt.

Die Sensoren mit einem Gesamtgewicht von 497 g wurden mit doppelseitigem Klebeband sicher befestigt, um den Signaldrift zu minimieren und eine stabile, hochwertige Datenerfassung zu gewährleisten. Jeder Beschleunigungssensor wurde so ausgerichtet, dass seine X-Achse mit der Richtung der horizontalen Auslenkung des Rahmens übereinstimmte.

Die Beschleunigungssensoren führten eine interne Analog-Digital-Wandlung aus und eliminierten so das Rauschen, das typischerweise durch eine analoge Verkabelung entsteht. Die Sensoren wurden mithilfe hochwertiger CAT6-Kabel über eine EtherCAT-Schnittstelle in Reihe verbunden (Abb. 7). Durch diese Konfiguration ließ sich das Risiko von Signalstörungen und Datenübertragungsfehlern auf ein Minimum reduzieren.

Unter Nutzung der modularen IOLITE-Datenerfassungsplattform arbeiteten alle Beschleunigungssensoren mit integrierter DAQ-Funktionalität und erreichten dank verteilter Uhren eine hochpräzise Zeitsynchronisation mit einer Genauigkeit besser als 1 μs. Die aufbereiteten Beschleunigungsdaten wurden anschließend an ein robustes KRYPTON®-CPU-Modul mit Schutzart IP67 auf der Edge-Ebene übertragen, das die Echtzeit-Datenverarbeitung vor Ort ermöglichte.

KRYPTON CPU ist der kleinste, leicht tragbare und äußerst robuste Datenlogger und Datenverarbeitungscomputer in Schutzart IP67 zur Messdatenaufzeichnung und -analyse in extrem rauen Umgebungen, mit einem großen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +70 °C.

Er ergänzt die KRYPTON-Datenerfassungsmodule perfekt zu einem eigenständigen Datenerfassungssystem (Abb. 8).

Die Daten wurden mit einer Abtastrate von 100 Hz aufgezeichnet, um eine präzise Erfassung der dynamischen Antworten sicherzustellen und Aliasing-Effekte oder Signalverzerrungen zu vermeiden.

In der zweiten Testrunde wurden zwei lineare Dehnungsmessstreifen des Typs HBM CLY41-3L an der Oberfläche der Stahlstützen an der Basis des Rahmens befestigt, um Dehnungen während der kontrollierten freien Schwingungen zu messen (Abb. 9).

Das Dehnungsüberwachungssystem umfasste zwei Dehnungsmessstreifen (DMS), zwei Verstärker, zwei Analog-Digital-Wandler (ADC) und einen ESP32-S3-Mikrocontroller (MCU) (siehe Abb. 10).

Für die präzise Bestimmung der Dehnungswerte verstärkte das System die in der Wheatstone-Brücke entstehende Differenzspannung und erfasste sie zur weiteren Auswertung. Da hier eine Viertelbrückenkonfiguration verwendet wurde, konnte keine vollständige Temperaturkompensation erfolgen, was zu einer Dehnung führte, die sowohl Normal- als auch Biegeanteile enthielt. Die effektive Dehnung ε lässt sich mittels folgender Formel berechnen:

wobei ε die effektive Dehnung, εn die Normaldehnung, εb die Biegedehnung, εS die scheinbare Dehnung, k der Verstärkungsfaktor des HBM CLY41-3L, V0 die Spannungsdifferenz zwischen den Brückenzweigen und VS die Erregerspannung ist.

Nach der Verstärkung wurde das Signal durch externe A/D-Wandler digitalisiert und über das I²C-Protokoll an den MCU übertragen. Beide DMS nutzten denselben MCU, der die Daten lokal verarbeitete. Wir wählten den ESP32-S3 aufgrund seiner kompakten Bauweise, seines geringen Energieverbrauchs und seines leistungsstarken Dual-Core-LX7-Prozessors. Ein Prozessorkern übernahm die ADC-Abtastung und Datenübertragung, während der andere parallel dazu die Daten verarbeitete. Dadurch konnte ein Echtzeitbetrieb ohne Datenverlust gewährleistet werden. Der ESP32-S3 unterstützt zudem Gleitkommaoperationen, die für präzise Dehnungsberechnungen wesentlich sind.

Darüber hinaus konnte der MCU mithilfe seines internen Timers die Daten beider DMS synchronisieren. Sobald ein A/D-Wandler eine Messung abgeschlossen hatte, signalisierte er dies dem MCU, der die Daten dann mit Zeitstempeln versah, um die nachträgliche zeitliche Ausrichtung während der Analyse zu ermöglichen.

Nachdem das System die Dehnung berechnet hatte, wurde jeder Datenpunkt mit einem Zeitstempel versehen und per USB an einen Laptop übertragen. Dort verarbeitete ein Python-Skript die Messwerte und formatierte sie in eine .csv-Datei für die weiterführende Analyse.

Signalverarbeitung

Nach dem Frequenz-Sweep-Test analysierten wir die erfassten Beschleunigungsdaten per Edge-Computing auf dem KRYPTON® CPU. Mittels schneller Fouriertransformation (FFT) wandelten wir die zeitbasierten Beschleunigungssignale in den Frequenzbereich um. Dieser Bereich zeigt das Schwingungsspektrum der Struktur, einschließlich der Amplitude (Stärke) und Phase (Zeitverhalten) der Schwingungen.

Aus den Spitzen im Frequenzspektrum berechneten wir mittels der Halbwerts-Bandbreite das Dämpfungsverhältnis für jede Eigenfrequenz. Für leicht gedämpfte Systeme gilt für das Dämpfungsverhältnis ζ:

wobei fn die Eigenfrequenz ist, die der Resonanzspitze entspricht, und fl bzw. fr die linken und rechten Frequenzen bezeichnen, bei denen die Amplitude auf 1/√2 (bzw. –3 dB) des Spitzenwerts abgefallen ist. Für freie Schwingungsversuche kann das Dämpfungsverhältnis ebenfalls bestimmt werden, indem man mit der Methode des logarithmischen Dekrements die zeitliche Abnahme der Schwingungsamplitude betrachtet:

wobei A(t) und A(t + nT) die Amplituden zum Zeitpunkt t bzw. t + nT darstellen, T die Eigenperiode bezeichnet und n eine beliebige ganze Anzahl aufeinanderfolgender Spitzen ist. Unter der Annahme eines linear-elastischen Strukturverhaltens bei kleinen Verformungen besteht in einer Dimension ein linearer Zusammenhang zwischen Dehnung und Auslenkung. Dies erlaubt die Anwendung des logarithmischen Dekrements auf die Dehnungssignale.

Da somit elastisches Verhalten und kleine Verformungen vorausgesetzt werden, kann in den genannten Gleichungen anstelle der Auslenkung die Dehnungsamplitude verwendet werden. Vor der Anwendung dieser Formeln erfolgt eine Signalfilterung, um die erste Eigenform zu isolieren. Auf Basis der Dehnungszeitreihe werden anschließend die Dehnungszyklen mittels des Rainflow-Zählverfahrens analysiert. Daraus wird statistisch ein Rainflow-Histogramm für zukünftige Bewertungen der Betriebsfestigkeit abgeleitet.

Testergebnisse

Abb. 11 zeigt die Beschleunigungen in allen Geschossen, jeweils mit und ohne den im zweiten Geschoss installierten Sloshing-Tank.

Die Analyse des Zeitverlaufs der Beschleunigungsdaten in jedem Geschoss zeigte, dass Resonanzen auftraten, wenn die Sweep-Frequenz die Eigenfrequenzen des Rahmenmodells erreichte. Aufgrund der Nähe der Anregung zum ersten Geschoss war die horizontale Beschleunigung dort stärker ausgeprägt als im vierten Geschoss.

Bemerkenswerterweise hatte der Sloshing-Tank im zweiten Geschoss nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Reduzierung der Antwort des Rahmens über alle Geschosse hinweg, wenn die Sweep-Frequenz mit der ersten Eigenfrequenz (ca. 1 Hz) übereinstimmte. Dies lässt sich auf die relativ geringe modale Amplitude des zweiten Geschosses in der ersten Mode zurückführen (siehe Abb. 1).

Im Gegensatz dazu erzeugte der Sloshing-Tank eine deutlich stärkere Reduzierung der Schwingungsantwort aller Geschosse, wenn die Sweep-Frequenz die Eigenfrequenz der zweiten Mode (ca. 3 Hz) erreichte.

In dieser Mode wurde die Dämpfungswirkung des Sloshing-Tanks optimiert und das erste, zweite und vierte Geschoss wiesen die größten Auslenkungen auf. In der zweiten Mode erfuhr das dritte Geschoss jedoch nur eine minimale Auslenkung, was auf eine geringere Wirkung des Tanks in diesem Bereich hinwies. Jenseits der zweiten Mode nahm die mindernde Wirkung des Sloshing-Tanks auf die strukturellen Schwingungen ab.

Die Analyse der Beschleunigungs-FFTs (siehe Abb. 12(a)) zeigt zwei markante Spitzen, die den ersten beiden Eigenfrequenzen des Rahmenmodells entsprechen. Abb. 12(b) zeigt zudem, dass der Sloshing-Tank die Schwingungen in der zweiten Mode wirksamer dämpfte.

In der Nähe der zweiten Mode weist das FFT-Spektrum im Vergleich zum Szenario ohne Tank zudem mehrere kleinere Spitzen auf. Dies deutet darauf hin, dass der Sloshing-Tank die dominante Spitze in der zweiten Mode abschwächte und in mehrere kleinere Spitzen fragmentierte – ein Phänomen, das an das Funktionsprinzip eines abgestimmten Massendämpfers erinnert.

Die durch den Sloshing-Tank hinzugefügte Masse und die damit verbundene Dämpfung führten in allen Moden zu einer leichten Abnahme der Eigenfrequenzen. Allerdings war die Reduzierung der Spitze in der ersten Mode deutlich weniger stark ausgeprägt als in der zweiten (siehe Abb. 12(a)). Diese Diskrepanz kann auf die Positionierung des Schwingerregers zurückgeführt werden.

Wie in Abb. 1 zu erkennen ist, trat die maximale Auslenkung in der ersten Mode am obersten Geschoss auf, während der Schwingerreger an der Basis der Stahlstütze positioniert war, was zu einer geringeren Auslenkung in der ersten Mode führte. Zudem verhinderte die begrenzte Dauer der Frequenz-Sweep-Anregung während des Tests, dass der Rahmen genügend Energie akkumulieren konnte, um eine stabile modale Antwort erster Ordnung auszubilden.

Abb. 13 zeigt die von DMS 1 gemessenen dynamischen Dehnungen des Rahmenmodells unter kontrollierten freien Schwingungen, welche über das gesamte Frequenzspektrum ein annähernd sinusförmiges Verhalten aufwiesen. Zudem zeigt das Rahmenmodell mit dem Sloshing-Tank im zweiten Geschoss geringere Oszillationen, was auf eine verbesserte Dämpfungsleistung hinweist.

Abb. 14 zeigt die FFTs von DMS 1. Es ist zu erkennen, dass der anfängliche Impuls am obersten Geschoss die erste Mode effektiv anregte. Darüber hinaus reduzierte der Sloshing-Tank im zweiten Geschoss die strukturelle Antwort in der zweiten Mode, jedoch – wie bereits erläutert – nicht in der ersten Mode.

Die Tabellen 1 und 2 zeigen die Eigenfrequenzen des Rahmenmodells mit und ohne Sloshing-Tank, die den Beschleunigungs- bzw. Dehnungs-FFTs entsprechen und mittels des Peak-Picking-Algorithmus im Frequenzbereich von 0–4 Hz bestimmt wurden.

| Mode | Sweep | Einzel | Frei |

|---|---|---|---|

| 1 | 1.04 | 1.03 | 0.99 |

| 2 | 3.00 | 2.99 | 2.96 |

Hinweis: „Sweep“ steht für den Sweep-Test, „Einzel“ für die Einzelfrequenzanregung und „Frei“ für die Versuche mit kontrollierten freien Schwingungen.

| Mode | Sweep | Einzel | Frei |

|---|---|---|---|

| 1 | 0.96 | 0.95 | 0.92 |

| 2 | 2.90 | 2.87 | 2.77 |

Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass die in den verschiedenen Schwingungsversuchen ermittelten Eigenfrequenzen des Rahmenmodells eine hohe Übereinstimmung aufwiesen. Der maximale Fehler lag unter 5 % und damit innerhalb des für experimentelle Messungen üblichen Toleranzbereichs.

Die während der kontrollierten freien Schwingungen bestimmte Eigenfrequenz war dabei am genauesten, da sie die tatsächliche Frequenz des Systems ohne äußere Anregung durch den Schwingerreger widerspiegelte.

Demgegenüber konnten die Ergebnisse bei Frequenzsweeps und Einzelfrequenzanregungen signifikant durch Faktoren wie die Anregungsbedingungen, Kopplungseffekte oder Phasenverzögerungen beeinflusst werden. Die Identifikation der Eigenfrequenzen erfolgte über die Resonanzspitzen, die typischerweise mit den Eigenfrequenzen des Systems übereinstimmen.

Bei einer Dämpfung oder leichten Nichtlinearität kann sich die Resonanzfrequenz jedoch leicht verschieben. In einem MDOF-System können zudem Modeninteraktionen oder Kopplungseffekte zu Abweichungen der beobachteten Resonanzspitzen führen, selbst wenn die tatsächlichen Eigenfrequenzen der Moden unverändert bleiben.

Theoretisch liefert die Einzelfrequenzanregung geringere Fehler als ein Frequenzsweep, da sie dem System genügend Zeit gibt, eine stabile Antwort in einer spezifischen Mode auszubilden. Bei einer Sweep-Anregung wird die Eigenfrequenz hingegen möglicherweise durchlaufen, bevor das System eine vollständige stationäre Antwort ausgebildet hat, was zu einer Reaktionsverzögerung und einer leichten Überschätzung der Eigenfrequenz führen kann.

Tabelle 3 zeigt die bei Einzelfrequenzanregung und Versuchen mit freien Schwingungen ermittelten Dämpfungsverhältnisse. Wie zu erkennen ist, zeigen die Ergebnisse sehr gute Übereinstimmungen, was die Konsistenz der beiden Versuchsmethoden und damit die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Daten bestätigt.

Das Dämpfungsverhältnis der ersten Mode war deutlich höher als das der zweiten Mode, was darauf hindeutet, dass das Rahmenmodell in der ersten Mode Energie aufgrund der stärkeren Dämpfung schneller dissipierte. Darüber hinaus trug der Sloshing-Tank erheblich zur Gesamtdämpfung bei – insbesondere in der zweiten Mode, in der er eine Erhöhung des Dämpfungsverhältnisses um 0,07–0,10 % bewirkte. Diese Erhöhung weist darauf hin, dass der Sloshing-Tank in der zweiten Mode stärker zur Schwingungsminderung beitrug als in den übrigen Moden.

| Mode | Einzel | Frei |

|---|---|---|

| 1 | 0.73 (0.78) | 0.75 (0.79) |

| 2 | 0.24 (0.34) | 0.27 (0.34) |

Fazit

Diese Studie untersucht die Integration von Edge-Computing in verschiedene ressourcenschonende Edge-Geräte, insbesondere den Datenlogger KRYPTON® CPU und den Mikrocontroller ESP32-S3. In jedem Überwachungssystem wurden Sensorknoten strategisch eingesetzt, um in zwei verschiedenen Szenarien mit unterschiedlichen strukturellen Massen und Dämpfungen Messdaten – darunter Beschleunigungs- und Dehnungsdaten – an einem viergeschossigen Gebäuderahmenmodell zu erfassen.

Die experimentellen Ergebnisse bestätigen, dass beide Systeme in der Lage sind, Änderungen der strukturdynamischen Eigenschaften unter Schwingungsanregung zu erfassen und damit eine solide Grundlage für zukünftige Bewertungen der Betriebsfestigkeit und die Erkennung struktureller Schäden zu liefern.

Darüber hinaus ist die vorgeschlagene Methodik skalierbar und erlaubt die Implementierung dichterer Sensornetzwerke, die Daten von mehreren Messpunkten in großmaßstäblichen Strukturen bündeln können. Damit spielt Edge-Computing eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung des Datenvolumens, das an Cloud-Server übertragen werden muss, erhöht die Effizienz von Systemen zur strukturellen Zustandsüberwachung und ermöglicht verlässlichere und schnellere Bewertungen der strukturellen Integrität.

Quellen

Tang, Q.-C., Kool, E., Colmenares, D., Bayane, I., & Karoumi, R. (2023). Untersuchung des Edge-Computing zur Überwachung eines viergeschossigen Gebäuderahmenmodells.

Proceedings der 13. Internationalen Konferenz über Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure. (SHMII-13).